source : Revue d’urbanisme Diagonal (4 octobre 2022). La Villeneuve, une hospitalité en acte. Revue Diagonal. Consulté le 3 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nls0

Quartier emblématique des années soixante-dix, alors porté par une volonté politique de transformation sociale, La Villeneuve fait l’objet d’une rénovation urbaine. La Ville de Grenoble, soucieuse du bien-être de ses résidents (1), s’appuie aussi sur son passé et sur les pratiques habitantes pour concevoir un projet novateur à certains égards.

Car le quartier est atypique, et si la presse s’en est emparée à de nombreuses reprises pour relater les émeutes urbaines de 2010 ou des faits divers, il apporte des aménités que l’on ne retrouve pas souvent à ce niveau dans les sites en politique de la ville. Des atouts qui permettent à Grenoble d’inscrire le projet dans la perspective d’un écoquartier populaire et aux résidents de défendre leur point de vue sur son devenir.

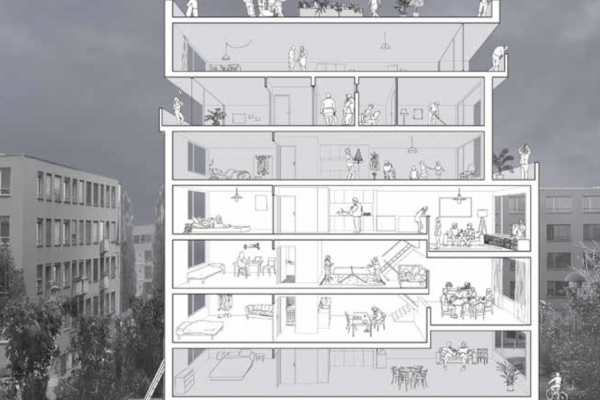

Villeneuve a en effet bénéficié dès l’origine d’une politique sociale et urbaine ambitieuse. Alors que Magali Talandier définissait l’hospitalité comme une intention “d’attirer tout un chacun, de retenir et d’accueillir” en introduction aux journées du CFDU, cette acception pourrait s’appliquer à la manière dont les urbanistes d’alors concevaient le quartier. La première partie du grand ensemble, l’Arlequin (1 800 logements), devait voir le jour en 1972, suivi quelques années plus tard par les Géants. Doté de logements spacieux – réservant de belles vues sur la montagne, traversants, lumineux et pour certains en duplex, voire triplex -, le quartier de l’Arlequin doit son nom au jeu des couleurs sur la façade des immeubles. Ses qualités intrinsèques lui ont ainsi valu le label “patrimoine du XXe siècle” en 2003. L’attention portée aux cheminements quotidiens des habitants et la création de nouveaux espaces de convivialité participaient aussi du projet. “La municipalité voulait créer un environnement urbain agréable pour tous, sans ségrégation sociale, avec des espaces de circulation qui favoriseraient les relations sociales et des équipements servant de support à la transformation des rapports sociaux, rappellent les auteurs de Plaidoyer pour Villeneuve. Jean Verlhac (en charge du projet à la Ville de Grenoble) disait qu’il cherchait à créer un projet qui se situe entre le réel et l’utopie, à la limite du possible.” (2) Mêlant logements sociaux et copropriétés, le quartier avait vocation à mettre en acte un idéal de mixité sociale, que les nombreux équipements publics et structures associatives pouvaient accompagner. Le tout ouvert sur un parc de 14 ha dessiné par Michel Corajoud – paysagiste et Grand prix de l’urbanisme 2003 – l’un des plus grands de Grenoble mais aussi le plus méconnu.

Alors certes, tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Les investisseurs sont venus moins nombreux qu’annoncé à l’Arlequin, les grands appartements ont été regroupés dans un immeuble, on a diminué le nombre d’ascenseurs, les statuts juridiques mêlant parc social et parc privé ont compliqué la gestion des espaces communs. Pour autant “l’innovation sociale demeure importante et les habitants sont pour beaucoup attachés au quartier, en dépit d’une image qui s’est dégradée au fil du temps”, précisait Séverine François, cheffe de projet renouvellement urbain, lors de la visite du quartier. Le vieillissement des bâtiments et des espaces publics a suscité depuis plusieurs années différentes interventions pour les requalifier. Un plan de sauvegarde est en cours avec l’Anah sur les logements privés, avec une forte mobilisation financière de l’Agence et de la Métropole. L’objectif est de privilégier la réhabilitation thermique à la démolition, en créant des unités résidentielles plus petites. Les bailleurs sociaux s’engagent aussi dans ce sens, même si la convention de renouvellement urbain signée avec l’Anru n’a pas permis d’éviter la démolition d’un immeuble comprenant 95 logements de grande taille (3). Or “les démolitions ont été mal vues par les habitants, constatait la cheffe de projet. Toutefois, dans le cadre de la charte du relogement beaucoup d’entre eux ont demandé à rester sur le site et le bilan général relève qu’ils ont obtenu satisfaction”.

Pour autant, à l’échelle nationale, “la parole habitante des quartiers populaires n’est pas suffisamment écoutée”, regrettait Bénédicte Madelin, autrefois directrice de Profession Banlieue et aujourd’hui membre du collectif Pas sans nous, lors de ces Universités d’été. Même si la participation des habitants au projet figure parmi les obligations de l’Anru, rien n’indique que leur point de vue puisse le réorienter, en particulier sur la question des démolitions. La concertation ne rime pas forcément avec le pouvoir d’agir dans un cadre institutionnel, ce qui peut conduire à de vraies crispations. Une enquête menée par l’association auprès des habitants des quartiers prioritaires de 44 villes révèle ainsi que “le logement est la première préoccupation des gens, qui ressentent aussi une grande colère”, ajoutait Bénédicte Madelin.

Au-delà des logements, la spécificité de Villeneuve réside aussi dans son parc, généreux, arboré, véritable poumon vert de la ville et du quartier en particulier. Manon Locatelli, en charge de son évolution dans le cadre du PNRU, a expliqué combien les habitants en sont fiers et y vivent au quotidien. L’eau y occupe une place importante, mais à sa création elle était surtout pensée pour l’arrosage, ou comme ornement ou instrument de lien social. “Aujourd’hui, une gestion plus vertueuse de l’eau se met en place à l’échelle du parc. On se déconnecte des réseaux pour privilégier l’infiltration notamment et l’on souhaite offrir aux habitants un cadre sanitaire et réglementaire autorisant la baignade dans le bassin de 4 000 m² en toute sécurité.” Une étude de faisabilité a montré les contraintes liées à la mise en place de la baignade en milieu urbain, tout en pointant les voies pour concevoir un projet qui sera unique en son genre. Une maîtrise d’œuvre pour la baignade naturelle a été retenue et l’installation de nouveaux équipements ludiques est envisagée. Le projet, très ambitieux, pourra ainsi renforcer les aménités du lieu, tout en s’ouvrant davantage sur l’extérieur, ce qui suscite d’ailleurs quelques craintes des riverains.

Reste que, si l’on applique au parc et aux espaces habités de la Villeneuve les propos généraux de Nicolas Tixier, directeur du Cresson (Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain), qui concluait les journées du CFDU, l’enjeu sera aussi de “penser l’hospitalité au projet, en laissant de la place à l’imprévu”. Un équilibre délicat à trouver, entre normalisation et chemins de traverses…■

Virginie Bathellier

1) Cf. Article “Grenoble-Alpes-Métropoles : l’IBEST ou le bien-être sur mesure”, Diagonal N°214, mars 2022.

2) Plaidoyer pour Villeneuve, Pouvoir d’agir et planification démocratique face à la rénovation urbaine de l’Arlequin, Seb Breynat, Morgane Cohen, David Gabriel, Éditions du Puca., décembre 2015

3) l’objectif de la démolition – adapté selon les sites- est inscrit dans le règlement général de l’Anru.